Il Concistoro è una riunione di cardinali raccolti intorno al Papa per prendere decisioni importanti. Ma come si è evoluto nella storia, e come si diventa cardinali?

Indice articolo

La parola Concistoro deriva dal latino consistorium e veniva già usato nell’antica Roma per identificare il consiglio privato dell’imperatore, composto dai suoi collaboratori più stretti, e denominato sacrum consistorium, “sacro collegio”. La Chiesa cattolica riprese il concetto di Concistoro per definire una riunione formale del Collegio cardinalizio, ovvero l’insieme dei cardinali della Chiesa cattolica, composto dai cardinali elettori e non elettori. Il Concistoro è un momento importante per la chiesa: è l’occasione per prendere decisioni importanti, prima di tutto l’elezione dei nuovi cardinali, ma anche un’occasione di dialogo e confronto su questioni di rilevanza globale. Nell’ambito del Concistoro vengono anche discusse le cause di canonizzazione. I cardinali che devono eleggere il nuovo Papa si riuniscono invece nel conclave.

Santi moderni: le canonizzazioni di Papa Francesco negli ultimi anni

I santi beati sono protagonisti della storia della Chiesa cattolica…

In epoca medievale i Concistori erano molto frequenti. Il Papa li convocava ogni volta che si presentasse la necessità di prendere una decisione importante, per poterne discutere con i cardinali, proprio come faceva l’imperatore con il suo sacro collegio. Dobbiamo considerare che in quel periodo storico il Pontefice deteneva sia il potere spirituale, sia quello temporale. Innocenzo III, Papa tra il 1198 e il 1216, convocava il Concistoro almeno tre volte la settimana!

Successivamente, intorno al XVI secolo, vennero promosse le Congregazioni romane, per volontà di Sisto V, nell’ambito di un più ampio progetto di ristrutturazione della Curia. Si trattava di una divisione dei cardinali in dicasteri selezionati per coadiuvare il Pontefice nei diversi aspetti del governo e della gestione spirituale. La Chiesa stava attraversando un periodo turbolento. Lo scisma d’Occidente prima, e in seguito la Riforma protestante ne aveva minato l’autorità e messo in dubbio il potere. Fu proprio per consolidare il proprio ruolo che il Papa stabilì la creazione di dicasteri che gestissero le questioni amministrative, e per farlo attinse dal collegio cardinalizio. Inizialmente concepite con una durata temporanea, le Congregazioni divennero poi permanenti, sempre gestite e controllate direttamente dal Papa.

È con la riforma di Paolo VI nel 1969 che il Concistoro diventa l’occasione per l’elezione dei nuovi cardinali, investendo la riunione di una nuova sacralità e trasformandola da occasione ‘politica’ in un rito liturgico. Fino al Concilio Vaticano II, l’elezione dei nuovi cardinali prevedeva tre diversi concistori: quello segreto, nell’ambito del quale il Papa elencava i nomi dei neoeletti; quello pubblico, durante il quale veniva data loro la berretta con cui venivano insigniti del titolo cardinalizio; e infine l’imposizione del galero, il cappello da cardinale.

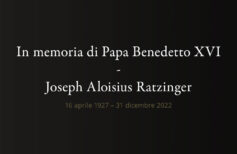

Benedetto XVI condivise il proprio Pontificato con i cardinali indicendo il Concistoro ogni volta che doveva prendere decisioni importanti, non da ultima la sua rinuncia al Soglio pontificio.

Che cosa vuol dire Concistoro?

La parola concistoro significa assemblea, consiglio. In latino consistĕre significa “stare in piedi”, ed era esattamente questo che facevano i membri del sacro collegio al cospetto dell’imperatore, che invece sedeva in trono.

Concistori ordinari e straordinari

A seconda che il concistoro preveda la presenza solo dei cardinali che vivono a Roma o di tutti si distingue tra concistori ordinari e straordinari. Questa divisione esiste dal 1983, stabilita dal nuovo codice di diritto canonico. Prima i concistori potevano essere segreti, pubblici o semipubblici. Il Papa convoca il Concistoro straordinario, che prevede la presenza di tutti i cardinali, solo in occasioni particolari, mentre il Concistoro ordinario, che è anche pubblico, aperto ad altri ministri e perfino ai laici, è più frequente, e serve al Pontefice per valutare questioni più ordinarie o proclamare atti di solennità, come una canonizzazione confermata.

Chi può essere nominato Cardinale?

Il Concistoro è dunque formato dai cardinali, i membri più alti della gerarchia cattolica, secondi solo al Papa che ha il potere di nominarli. A loro volta, sono proprio i cardinali a eleggere il nuovo Papa, dopo la morte del precedente. È una carica regolamentata dal Diritto Canonico, non considerata di origine divina. I cardinali rivestono anche gli incarichi più importanti all’interno della Curia romana.

In passato l’elezione a cardinale era legata al grado di ordinazione. Esistevano così cardinali diaconi, cardinali presbiteri, cardinale vescovi. Nel Medioevo e fino al 1903, per tradizione i cardinali dovevano essere di estrazione sociale nobile o borghese. Papa Leone XIII decretò che chiunque potesse ambire alla carica a prescindere dalla classe sociale.

Fu Papa Giovanni XXIII nel 1962 che decise che per essere eletti cardinali occorresse prima essere consacrati anche vescovi. In pratica per essere eletto cardinale occorre essere stato prima vescovo e aver rivestito le cariche inferiori per un periodo di almeno 10 anni. Possono esserci anche Cardinali Diaconi, ufficiali della Curia Romana o sacerdoti creati cardinali in età molto avanzata, o Cardinali Presbiteri, un tempo preposti alla cura delle più antiche Chiese di Roma.

Grazie a dispense straordinarie Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco hanno eletto alcuni sacerdoti al cardinalato senza prima consacrarli vescovi. Sempre Giovanni XXII ha privato i cardinali di qualsiasi potestà di governo sulla chiesa o sulla diocesi loro assegnata, sia in termini di amministrazione dei beni che di disciplina. Questi compiti sono affidati ai parroci e ai vescovi diocesani.

Ma qual è la differenza tra vescovo e cardinale? Come abbiamo visto un cardinale deve essere stato necessariamente vescovo, prima, mentre non tutti i vescovi diventano cardinali. I vescovi vestono di viola e sono chiamati “Monsignore”, i cardinali di rosso porpora e sono chiamati “Eminenza”. Ancora oggi il cardinale è una sorta di funzionario ecclesiastico, consigliere del Papa, mentre il vescovo è rivolto alla vita pastorale e alla diocesi che gli è stata affidata.

Anello episcopale con ametista: qual è il suo significato

Pietra Ametista per i Vescovi, topazio giallo per gli Arcivescovi, zaffiro o rubino per i cardinali…

22 Dicembre 2025

22 Dicembre 2025